1. はじめに:BMWの“顔”が変わった?

SNSで話題沸騰、あの“豚鼻”の正体とは

近年、BMWのフロントデザインに関して、ある特徴的なパーツがSNSやメディアでたびたび話題に上がるようになりました。

それが、BMWを象徴する「キドニーグリル」です。

なぜここまで巨大化したのか?という疑問が多数

「なんでこんなにでかくなったの?」「もはやグリルが顔のほとんどを占めている!」といった声も多く、愛好家の間でも賛否両論が分かれるデザインの象徴となっています。一部では、その形から「豚鼻」と揶揄されることもありますが、正しくは「キドニーグリル(kidney grille)」と呼ばれ、BMWのアイデンティティを語る上では欠かせない存在です。

では、なぜBMWはこれほどまでにキドニーグリルのデザインにこだわり、そして現在のような巨大化へと至ったのでしょうか?

本記事では、キドニーグリルの始まりから未来のEV戦略まで解説

本記事では、BMWのキドニーグリルの起源から、モデルごとの変遷、そして未来のデザイン予測に至るまで、100年近くにわたる進化の過程を紐解いていきます。

BMWファンはもちろん、デザインやブランド戦略に興味のある方も楽しめる内容になっています。

時代とともに変化してきた“BMWの顔”、その秘密をじっくり見ていきましょう。

2. キドニーグリルとは何か?

BMWの象徴ともいえる「キドニーグリル」。その独特な形状と存在感は、長年にわたり同社のアイデンティティを象徴する重要な要素として定着しています。しかし、そもそもこの「キドニーグリル」とは何なのか。なぜこの名称が付けられ、どんな役割を果たしているのでしょうか?

「キドニー」という名前の由来

「キドニー(kidney)」とは英語で「腎臓」を意味します。BMWのフロントグリルが、左右対称で丸みを帯びた二つの楕円形をしており、その形が腎臓に似ていることから「キドニーグリル」と呼ばれるようになりました。

実はこの呼び方、BMWがある種のブランド戦略として定着させたわけではなく、形状に基づく自然な通称として広まったものです。そして現在ではBMWのフロントフェイス=キドニーグリルという認識が世界的に共通認識となっています。

ドイツでは「キドニーグリル」とは呼ばない?

BMWはドイツの自動車メーカーですが、ドイツ語では腎臓を「Niere(ニーレ)」と呼びます。そのため、本国ドイツでは「キドニーグリル」ではなく「ニーレグリル(Nierengrill)」という呼称が一般的です。

つまり、「キドニーグリル」という言葉は英語圏や日本で広く浸透したBMW特有の象徴的表現なのです。

キドニーグリルの本来の役割

初期の自動車において、グリルはエンジンの冷却機能を担う重要なパーツでした。フロントに空気を取り入れてラジエーターを冷やし、オーバーヒートを防ぐというのがグリルの本来の機能です。

BMWにおいても、キドニーグリルは単なるデザインではなく、冷却と吸気という機能を持たせるための構造として誕生しました。ただし、時代とともにその役割は変化し、現在ではデザイン性やブランド認知の役割が強くなっているのが実情です。

EV時代の「グリル」の意味の変化

電気自動車(EV)になるとエンジンが存在しないため、ラジエーターのような冷却装置も不要になります。そのため、近年のBMW EVモデルでは、キドニーグリルに開口部がない“ダミー”のようなデザインが採用されています。

それでもBMWがキドニーグリルを維持するのは、デザインとブランドの一貫性を守るためです。機能性を失った今でも、視覚的に「BMWらしさ」を示すために欠かせない存在。それが現代におけるキドニーグリルの位置付けなのです。

次の章では、このキドニーグリルが実際にいつ誕生し、どのように進化してきたのかを、BMWの歴代モデルとともにたどっていきます。

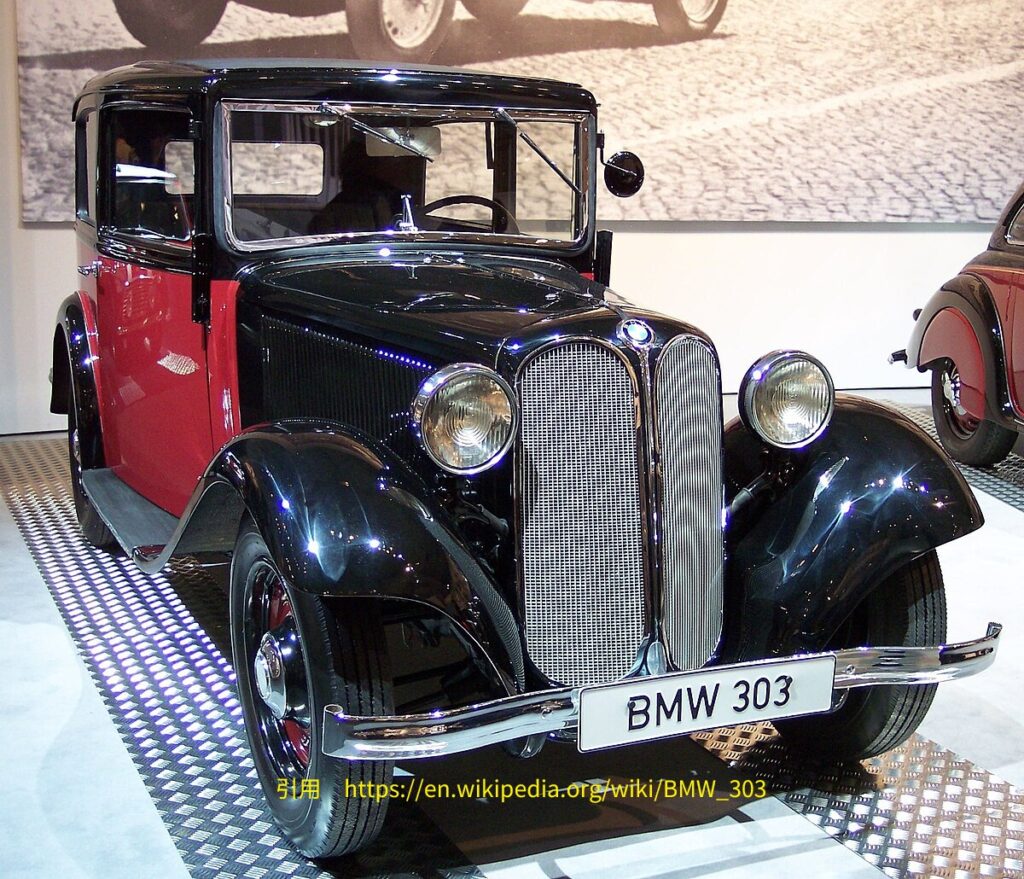

3. 初登場:BMW 303とキドニーグリルの誕生

BMWが初めて「キドニーグリル」を採用したのは、1933年に登場したモデル「BMW 303」でした。この車は、BMWにとっても重要なターニングポイントであり、キドニーグリルの起源として語り継がれる存在です。

BMW 303の概要

BMW 303は、BMWが初めて開発・製造した6気筒エンジン搭載車であり、当時としては先進的な構造とデザインを備えたモデルでした。それまでBMWは、他社の設計を元にしたライセンス生産が中心だった中で、303は自社開発という意味でも特別な意義を持っています。

このモデルのデビューによって、BMWは「高性能かつエレガントな乗用車ブランド」としてのイメージを確立し始めました。

なぜグリルが分割されたのか?

1930年代初頭の自動車は、ほとんどが大型のラジエーターグリルを備えていました。これはエンジン冷却のために必要なものであり、フロントデザインの主役でもありました。

BMWはこの時代の流れの中で、単なる機能部品だったグリルにデザイン性を持たせようと試みます。その結果として生まれたのが、中央を分割し、左右対称に配置されたキドニー型のグリルでした。

このデザインは、それまでの“無機質な冷却孔”から脱却し、BMWの車に独自性とプレミアム感を与えることに成功します。そして、この分割グリルのセンター上部にはBMWのエンブレムが配置され、現在まで続く“BMWの顔”の基本形がこの時点で完成しました。

キドニーグリルのインパクト

BMW 303のキドニーグリルは、当時の自動車デザインの中でも非常に目立つ存在でした。単なる装飾ではなく、冷却と吸気の機能をしっかりと果たしながら、フロントフェイスのアイキャッチとなっていたのです。

このインパクトは大きく、BMWはその後のモデルにもキドニーグリルを受け継ぐことで、ブランドとしての連続性と視覚的アイデンティティを築いていきます。

ストレート6との“ダブルデビュー”

興味深いのは、このBMW 303が同社初の直列6気筒エンジン(ストレートシックス)を搭載していた点です。実は、キドニーグリルと並び、BMWを象徴するもう一つの存在がこの「直6エンジン」です。

BMW 303は、キドニーグリルとストレート6という、今日まで続く2つの象徴が同時に登場した歴史的なモデルであり、BMWブランドの出発点として非常に価値のある存在だと言えるでしょう。

次章では、BMWのキドニーグリルがどのように進化し、縦長から横長、そしてコンパクト化といった流れを経ていったのかを、具体的なモデルとともに解説していきます。

4. 進化の過程:縦から横へ、そしてコンパクト化へ

BMW 303で初めて登場したキドニーグリルは、その後のBMW車にも受け継がれながら、時代に応じてその形状とサイズを変化させていきました。この章では、1930年代から1970年代にかけてのキドニーグリルの進化を、代表的なモデルとともにたどります。

1950年代:グリルの小型化とデザインのモダン化

BMW 501(1952年登場)では、キドニーグリルは縦長でありながら、前モデルよりもややコンパクトなデザインとなり、ボンネットとの一体感が強調される形となりました。続くBMW 503(1956年)では、よりスリムなグリルへと変化し、洗練された印象に。

また、同時期のBMW 507では、従来の縦長から一転して横に広がるスタイルのキドニーグリルが登場します。これは、オープンスポーツカーという性格上、車高が低いため、デザイン的なバランスを取る必要があったからだと考えられます。

1960年代:1500シリーズで象徴性が確立

1961年に登場したBMW 1500は、グリルデザインにおいて大きな転換点となりました。グリルの縦幅はよりコンパクトになり、左右のヘッドライトとグリルが一体感のあるデザインに。

このモデルでは、キドニーグリルのサイズそのものが小さくなり、全体としてのフロントマスクの印象もよりスマートにまとまっています。以降の「ノイエ・クラッセ(Neue Klasse)」と呼ばれるBMWの新世代車においても、このデザインが踏襲され、BMW=キドニーグリル+2灯丸目ライトの象徴として定着していきます。

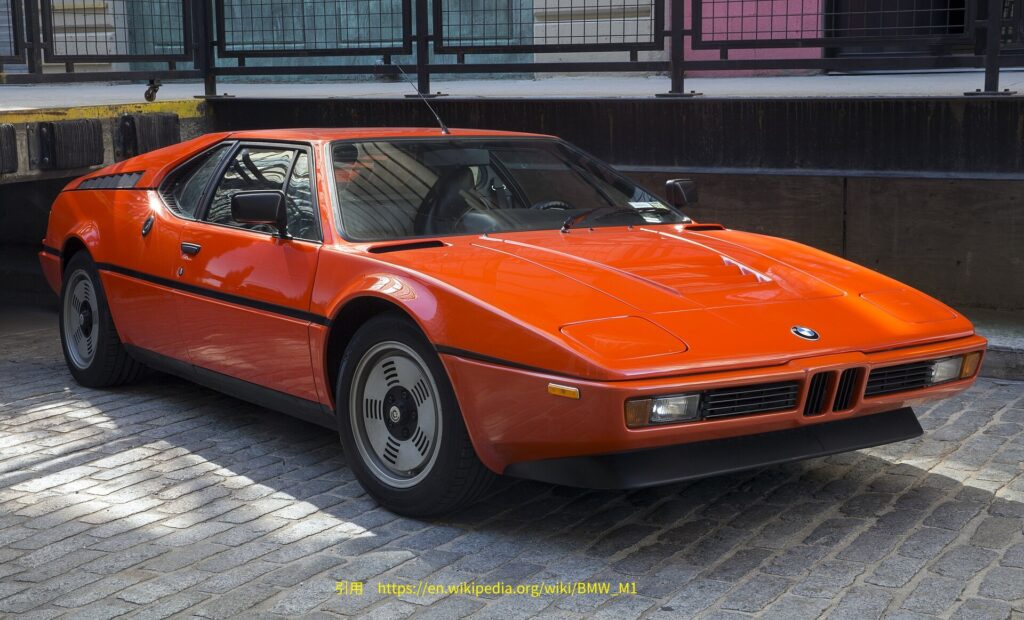

1970年代:スポーツモデルと共にさらなる進化

1978年に登場したBMW初のスーパーカー「M1」では、キドニーグリルは非常に小型化され、スポーツカーらしいシャープで低いフロントノーズと調和するデザインとなりました。

この頃のスポーツモデル(Z1や初代8シリーズなど)では、冷却効率よりも空力やスタイリングが重視されるようになり、グリルの存在感はあえて控えめにする設計思想が見受けられます。

一方、同時期の量産セダン系では、依然として縦長のグリルが採用されており、モデルごとにキドニーグリルのサイズや形状が使い分けられるようになります。

デザインと機能のバランスがカギに

この時代のキドニーグリルは、冷却性能という実用的な要素と、BMWらしさを表現するアイコンとしての役割が共存していました。モデルの性格やエンジンレイアウトに応じて、グリルのサイズや形状を柔軟に変化させていくアプローチは、BMWが一貫してデザインと機能のバランスを重視していたことを物語っています。

次の章では、BMWの現代的なスタイルが定着した1990年代以降、E36型をはじめとするモデルによってキドニーグリルがどのように拡大し、進化を遂げていったのかを掘り下げていきます。

5. 現代BMWに至るまで:E36〜F30型の流れ

1990年代以降、BMWのキドニーグリルはさらなる進化を遂げ、現代的なデザインの中で存在感を強めていきます。特に、3シリーズや5シリーズといった基幹モデルにおけるグリルデザインは、BMWのブランドイメージを決定づける重要な要素となりました。

E36型3シリーズ:横長グリルの定着

1990年に登場した3代目3シリーズ(E36型)は、BMWの歴史の中でも非常に重要な転換点を迎えたモデルです。フロントマスクでは、キドニーグリルが従来の縦長から横長かつワイドな形状へと変化。これにより、クルマ全体のワイド感や安定感が強調されるようになりました。

このE36の登場によって、キドニーグリルは単なるアイコンではなく、「押し出し感」「存在感」を担う要素としての役割を持ち始めます。そして、この横長グリルは以降の多くのBMW車に受け継がれていくことになります。

独立型ヘッドライトとの融合

それ以前のBMW車では、キドニーグリルとヘッドライトが一体的なフレームの中に収まっていたのに対し、E36型ではグリルとライトが明確に分離されたデザインが採用されました。

このレイアウトは、よりシャープで精悍な顔つきを作り出すと同時に、キドニーグリルそのものの存在感を際立たせる結果となりました。

5シリーズ・7シリーズへの波及

このE36型3シリーズで採用された新デザインは、のちの5シリーズ(E39型)や7シリーズ(E38型)にも受け継がれ、BMW全体のフロントフェイスの共通言語として確立されます。

特にE39型では、グリルがより立体的になり、奥行きのあるメッキ処理が施されることで、高級感と存在感をさらに高めることに成功しました。

F30型3シリーズ:グリルとライトの融合へ

2012年に登場した6代目3シリーズ(F30型)では、さらに一歩進んだデザインとして、キドニーグリルとヘッドライトの一体化が初めて実現されます。グリルの内縁とヘッドライトの外縁が繋がることで、車両全体のワイド感と先進性がより強く演出されました。

また、グリル自体の縦幅も増しており、従来の“控えめな主張”から、“フロントフェイスの中心”としての役割を担うようになっていきます。

押し出し感=ブランド戦略

E36型以降のキドニーグリルの変化は、単なるスタイリング上の進化ではなく、「BMWらしさ」の表現手法としての進化でもありました。

押し出し感のあるフロントフェイスは、走行性能への期待やプレミアム感を醸し出すと同時に、周囲の視線を引き付ける強力なデザイン戦略の一部となっていきます。

次章では、BMWがなぜ近年、キドニーグリルをこれほどまでに大きくし続けているのか。その背景にある市場戦略やブランドポジショニングについて解説します。

6. キドニーグリルの巨大化はなぜ始まった?

近年、BMWのキドニーグリルは明らかにそのサイズを拡大し続けています。特に2018年以降に登場した新型7シリーズやX7、4シリーズなどでは、フロントマスクの大半をグリルが占めるほどの大型化が話題となりました。ここでは、その背景にあるデザイン戦略や市場ターゲティングの変化について掘り下げていきます。

富裕層向けモデルでの差別化戦略

キドニーグリルの巨大化が目立ち始めたのは、主にフラッグシップモデルやスペシャリティカーからです。たとえば、7シリーズ(G11型後期)やX7、iXなどでは、縦にも横にも大きく広がったグリルが採用され、強烈なインパクトを与えています。

これは、単なるデザインの流行ではなく、明確な戦略に基づいています。BMWは富裕層や新興国市場に向けて、視覚的なブランド力を強調するための手段として「大きなグリル」を使っているのです。

存在感=高級感という価値観の変化

中国や中東といった新たな市場では、「大きな車=成功の象徴」「派手なデザイン=高級車らしさ」といった価値観が強く根付いています。そのため、BMWもグローバル展開の中で、こうした市場の期待に応えるデザインが求められるようになりました。

結果として、グリルを拡大し、遠くからでも一目でBMWと分かる“顔”を作り出すことが、高級ブランドとしての地位を維持・拡大するための鍵となっていったのです。

一部モデルではグリルのサイズを抑制

ただし、すべてのモデルでグリルが巨大化しているわけではありません。3シリーズや2シリーズといった、比較的価格帯が抑えられた“庶民派”モデルでは、バランスの取れたコンパクトなグリルが採用されています。

これは、BMWが市場ごとに異なる価値観やニーズに応じて、モデルごとにグリルのデザインを戦略的に使い分けている証拠です。

キドニーグリル=ブランドの旗印

BMWにとって、キドニーグリルは単なるデザイン要素ではなく、**ブランドの“顔”であり“記号”**です。大型化は一部では否定的な意見もありますが、ブランドを強く印象づけ、マーケティング的な優位性を築く手段としては非常に効果的です。

次の章では、EV時代に突入した今、グリルが本来の機能性を失ってもなお存在し続ける理由と、BMWが選んだ“ダミーグリル”という新たな表現方法について考察します。

7. EV時代のキドニーグリル:本物の“グリル”ではない?

電動化の波が自動車業界全体に広がる中、BMWもiシリーズを筆頭に次々とEV(電気自動車)を市場に投入しています。その中で注目を集めているのが、「機能を失ったキドニーグリル」です。

グリル=冷却装置という常識の変化

本来、自動車のグリルはエンジンルームへ走行風を送り、ラジエーターを冷却する役割を果たしていました。特に内燃機関車(ガソリン・ディーゼル車)では、グリルの開口面積が性能に直結する重要な要素でした。

しかし、EVにはエンジンが存在しません。そのため、かつてのような大きな冷却装置は不要になり、グリルも**「風を通す必要のない飾り」**へと変化していきます。

キドニーグリルはなぜ残るのか?

それでもBMWは、i3やiX、i4といったEVモデルにおいても、キドニーグリルを“残す”という選択をしています。しかもその多くは開口しておらず、「ダミーグリル」として存在しているのです。

これは単なる慣習ではなく、ブランド戦略に基づいた明確な判断です。グリルはもはや冷却のためのものではなく、BMWのアイデンティティを象徴するデザイン記号として機能しているのです。

ダミーであっても意味がある

EVにおけるキドニーグリルは、空力性能を向上させるために滑らかな面で構成され、形だけは従来と同じでも実体は異なるという、いわば「視覚的継承」の役割を果たしています。

視認性の高いフロントデザインは、街中でのブランド認知度を高め、他社のEVとの差別化にも繋がります。これこそが、BMWがEV時代でもキドニーグリルを捨てない最大の理由なのです。

新たな役割:センサーのハウジング

さらに、近年のダミーグリルには**レーダーセンサーやカメラ、LiDARなどの先進運転支援機能(ADAS)**を内蔵する役割も追加されています。

つまりEV時代におけるキドニーグリルは、

- ブランドデザインの継承

- 空力性能の確保

- センサーハウジングとしての機能 という、新しい3つの役割を担う重要なパーツへと進化しているのです。

次の章では、そんなキドニーグリルがこれからどこまで大きくなるのか?未来のBMWデザインにおける展望を、コンセプトモデルや最新のデザイン傾向とともに解説していきます。

8. キドニーグリルの未来:どこまで大きくなるのか?

キドニーグリルは、冷却装置という本来の役割を超えて、今やBMWの象徴的な“顔”としてその存在感を放っています。では、今後のBMW車において、このグリルはどこまで進化し、拡大していくのでしょうか?

コンセプトモデルに見る「未来のグリル」

BMWは近年、次世代を見据えたコンセプトカー「Vision Dee」や「Vision Neue Klasse」などを公開しています。これらのモデルには、従来のグリルの概念を覆すような大胆なデザインが採用されており、

- グリルとヘッドライトの完全な一体化

- フロント全体を覆う巨大な“情報パネル”化 といった、未来的なアプローチが見られます。

これらのコンセプトモデルに共通しているのは、もはや“キドニーグリル”という形状すら超越した、フロントフェイス全体で情報・感情を表現するデザインになっていることです。

インパクト重視のグリルはさらに拡大する?

現実的な市販モデルにおいても、7シリーズやXM、iXなどのプレミアムモデルでは、今後もより大きく、より存在感のあるグリルが採用されていくと予想されます。

富裕層向けのラグジュアリーカーにおいては、インパクト=価値とされる傾向が強く、巨大なグリルは“富の象徴”として引き続き支持される可能性が高いです。

一方で小型モデルは抑制的なデザインへ?

逆に、3シリーズやX1といった大衆向けモデルでは、現実的でバランスの取れたサイズ感のグリルが継続される見通しです。万人受けするデザインと価格帯を重視する層には、過度な個性よりも安心感や上品さが求められているためです。

つまりBMWは、

- 高価格帯:インパクト重視の巨大グリル

- 中・低価格帯:控えめで洗練されたグリル という**“二極化したデザイン戦略”**をとることで、グローバル市場の多様なニーズに対応しているのです。

ブランドアイコンとしてのグリルは不滅

デザインの進化や機能の変化があったとしても、BMWがキドニーグリルという“ブランドの象徴”を捨てることは考えにくいでしょう。むしろ、今後は機能以上に“記号性・個性”としての役割が強まっていくと見られています。

キドニーグリルは、BMWの歴史と未来をつなぐビジュアルコードであり続けるのです。

次の章では、これまでの内容を総括しつつ、BMWのキドニーグリルが語る“ブランド戦略の本質”についてまとめます。

9. まとめ:キドニーグリルが語るBMWの変遷と戦略

BMWのキドニーグリルは、1933年のBMW 303で初めて登場して以来、90年以上にわたって同社の顔として進化を続けてきました。

当初はエンジン冷却のための「実用部品」でしたが、時代とともにその役割は変化し、現在ではデザインアイコンとしての価値、ブランドを象徴する記号性を強く帯びた存在へと進化しています。

歴史の中で変わってきたもの、変わらないもの

- 形状やサイズは変化し続けている: 縦長から横長へ、コンパクトから巨大へとグリルは多様に変化。モデルや時代に応じて柔軟にデザインが調整されてきました。

- キドニーグリルという概念は変わらない: 冷却機能を失ったEVモデルでさえ、その“姿形”は残され、センサーのハウジングやブランド認知のためのパーツとして新たな役割を担っています。

- 個性の時代に生き残るための武器: キドニーグリルはBMWが他ブランドとの差別化を図るための“唯一無二の顔”として、市場での存在感を放ち続けています。

キドニーグリルの未来は?

コンセプトモデルや富裕層向けモデルにおけるグリルの大型化は、BMWのブランディングと高級路線戦略の象徴であり、この流れは今後もしばらく続くと見られます。

一方で、庶民派モデルではあえて控えめに仕上げられており、二極化戦略の一翼を担うデザイン要素にもなっています。

最後に

機能性から始まり、デザイン、そしてブランド戦略へと役割を拡張してきたキドニーグリル。その進化の軌跡は、まさにBMWという企業のビジョンや哲学を映す“鏡”とも言えるでしょう。

そしてこれからも、「キドニーグリルの形や意味がどう変わっていくのか?」という視点からBMWを見ることは、その未来を読む一つのヒントになるかもしれません。

🔗 MMW公式SNSリンク:

読んでくださって、ありがとうございました!

コメント